Raspberry Piで静電容量式タッチセンサ(AT42QT1010)を使う

Raspberry Pi Zeroで静電容量式タッチセンサ(AT42QT1010)を試してみたので簡単に使い方をメモしておきます。

使ったもの

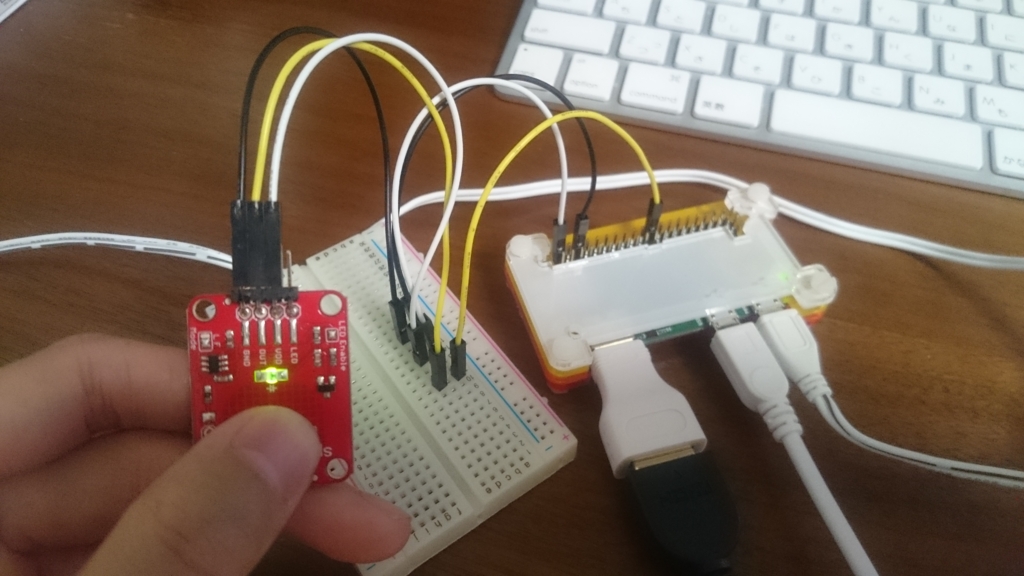

これです。赤が渋くてカッコいい。1000円を切るお値段というのも嬉しいですね。

ちなみにピンヘッダは付属していないので別に調達する必要があります。自分はL字のものをハンダ付けしました。

uxcell ピンヘッダ プラスチック製 メタル製 ブラック シルバートン コンピュータ成分 3枚入り 40 ピン 2.54mm

- 出版社/メーカー: uxcell

- メディア:

- この商品を含むブログを見る

タッチセンサ氏近影

サイズ感が分かるでしょうか、100円玉より一回り大きいといった感じです。

サイズ感が分かるでしょうか、100円玉より一回り大きいといった感じです。

裏側(?)です。この白線の丸の中に触れるとセンサが反応します。

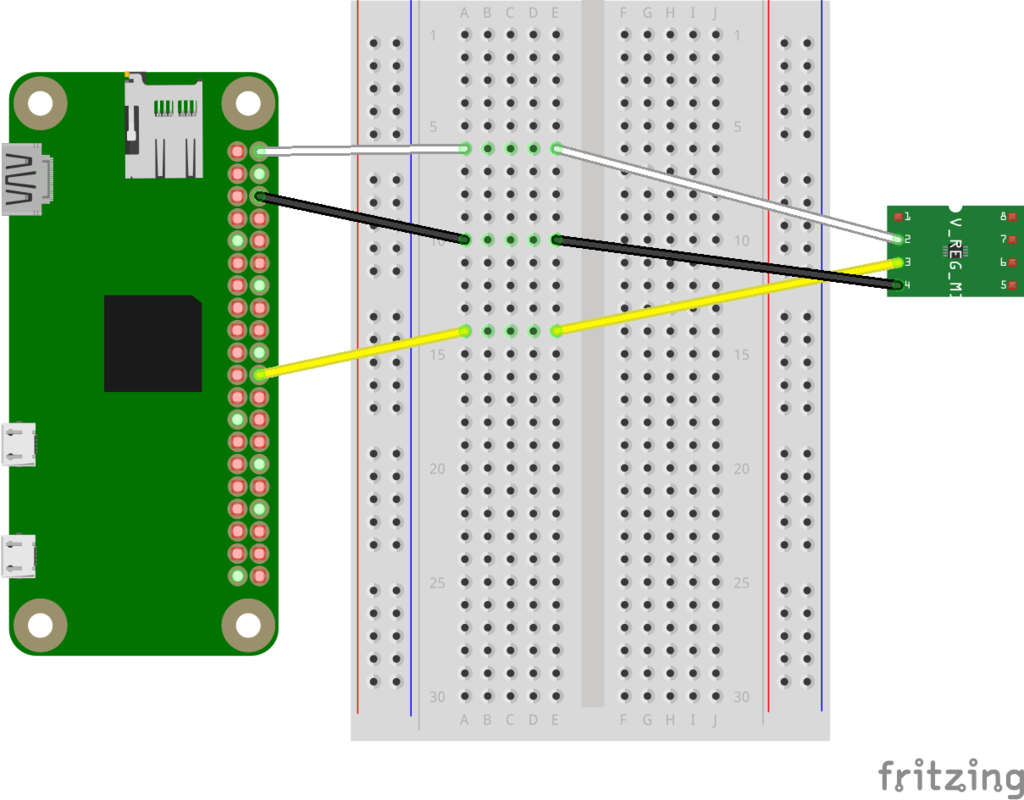

配線

タッチセンサのピンをそれぞれRaspiに以下のように接続します。

- VDD (白線) -> 5V

- GND (黒線) -> GND

- OUT (黄線) -> GPIOピン(上の例では25番ピン)

配線がうまくいっていれば、センサにタッチすることで基盤に付いているLEDが光るはずです。

タッチ検知

配線が終わったのでさっそくraspiでタッチを検知をしてみます。

今回はGPIO25に接続しているので、25番ピンでタッチの入力を受け付けるように設定します。

$ cd /sys/class/gpio $ echo 25 > export $ cd gpio25 $ echo in > direction

まずタッチしていないときの値を確認します。0(Low)であるはずです。

$ cat value $ 0

次にタッチした状態で値を確認します。0から1(High)に変わります。

$ cat value $ 1

おわりに

タッチの検知だけであれば案外簡単に実現可能でした。

つぎはタッチをトリガーとして、何か動かしてみたいと思います。